大学入試は

英語で決まる

44.4%、47.6%、40%、これは何の数字か分かりますか?

それぞれ慶應義塾大学法学部、同経済学部、早稲田大学法学部 2025年度入試で英語が占める配点の割合です。

国立大学個別試験でも東京大学、京都大学でそれぞれ27%、一橋大学では38.4%が英語の配点です。

難関大学入試の帰趨は英語で決まると言っても差し支えありません。

英語が苦手だと、極端に不利になってしまうのが現代の大学入試だと言えます。

入試英語の

ビッグデータ分析

J PREP では戦前に遡り、日本国内の大学入試に出題された問題を収集し、分析する作業を行っています。

この目的は、J PREP の生徒が国内大学を受験する際の指導を、より円滑に効率的に行うために他なりません。過去の問題は、各大学に問い合わせたり、オークションで古い赤本を入手したり、あるいは私自身、国会図書館に出かけて資料請求を行ったこともあります。プロジェクトはまだ始まったばかりですが、今後、あらゆる方法で過去の入試問題を入手し、整理していく方針です。

大学入試英語を

分析するにあたって

J PREP では、生徒の皆さんに、一生使いこなす道具として英語を身につけて欲しいと期待しています。

また、そのための通過点として、大学入試で出題されるレベルの英語は、確実に習得していただくカリキュラムを用意しています。大学入試は、あくまで実用レベルの英語に到達するための通過点でしかありません。この事実を明確にするために、スタート地点からその通過点がどれだけ遠いのか、さらに実用レベルへ到達するためにどのような努力が必要かを明らかにする目的で、最近30年間の大学入試英語の難易度を定量的に分析して示します。傾向を踏まえ、J PREP での日頃の勉強と入試準備に活用していただきたいと思います。

「受験英語」には「使えない」とか、「堅苦しい」いう誤解を持つ方も多いようです。読解と文法に偏った出題を批判的に捉える方々は、つい受験英語には批判的になりがちです。ここで私が強調したいのは、「受験英語の知識は役に立つ」ということです。それだけでなく、受験英語の知識をもとに、さらに高い読解力、作文力、聴解力、発話力を伸ばしていかないと、実務で使える水準に到達できないということです。実際には、「受験英語で満足するな」が私が発したいメッセージです。

J PREPの生徒の皆さんには、大学入試水準の英語力には高校1年生までに到達し、高2、高3は、他科目も含めて余裕を持って準備するように促しています。日頃、なんとなく取り組んでいる勉強を、確実に身につく勉強に変えていく努力を続けていただきたいと思います。

共通一次試験・共通テスト 語彙難易度の変化

平成元年(1989年)は共通一次試験が実施された最後の年でした。翌1990年にセンター試験と名称が変更され、平成31年(2019年)はセンター試験の最終実施年となりました。偶然ではありますが、平成最初の年と最後の年に、国立大学一次試験の方式が改められています。5月の改元を挟み、翌令和2年(2020)年には共通テストとして、再び名称が変更されました。

この30年間、昭和から平成を経て令和に至るまで、共通テストとその前身にあたる試験の英語問題難易度は、どのように変化してきたのでしょうか。

共通一次試験・共通テスト・東京大学二次試験 出題語数の変化

| 試験 | 共通一次 (1989) |

共通テスト (2025) |

東京大学 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1989 | 2025 | ||||||

| 出題分野 | 読解・文法 | 読解・文法 | リスニング | 読解・文法 | リスニング | 読解・文法 | リスニング |

| 試験時間(分) | 100 | 80 | 30 | 90 | 30 | 90 | 30 |

| 総語数 | 2,728 | 5,520 | 2,450 | 1,511 | 907 | 3,179 | 2,391 |

| 1分あたり語数 | 27.3 | 69 | 81.67 | 16.8 | 30.2 | 35.3 | 79.7 |

※ リスニングについて:リスニングスクリプト(受験生が会場で耳から聞く音声をテキストにしたもの)のデータを掲載しています。

難関大学入学試験 出題語数の変化

| 大学・学部 | 京都大学 | 東京医科歯科大学 | 慶應義塾大学 医学部 | 慶應義塾大学 経済学部 | 早稲田大学 法学部 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年度 | 1989 | 2025 | 1989 | 2025 | 1989 | 2025 | 1989 | 2025 | 1989 | 2025 |

| 試験時間(分) | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 |

| 総語数 | 689 | 1,141 | 1,036 | 2,343 | 1,269 | 2,430 | 2,111 | 4,285 | 2,172 | 3,720 |

| 1分あたり語数 | 5.7 | 9.5 | 11.5 | 26 | 14.1 | 28.9 | 21.1 | 42.85 | 24.1 | 41.3 |

2025年度

「大学入学共通テスト」結果

合計点数

(リスニング+リーディング)

J PREP 受講生平均 191/200

全国平均 118/200

2025年度の大学入学共通テストで、

J PREPの高校3年生は、英語リスニングが全国平均62点に対して同塾生平均は94点、リーディングは同59点に対して同97点と満点近い高得点をマークしました。

J PREP国内大学受験カリキュラム 講師陣からのコメント

J PREPでは外部生、在籍生向けにさまざまなイベントを企画しています。

毎年1月に開催するオンラインセミナーでは、「共通テスト英語試験分析セミナー」として試験翌日に速報ウェビナーをライブ配信しています。担当した講師は以下のように分析しています。

求められる情報処理用能力

今年で5回目を迎える大学入学共通テストですが、出題傾向の変化からは目が離せません。総語数はいまだに増加傾向にありますので、高度な情報処理能力が不可欠となっています。素材はブログ・雑誌・ポスターなど身近なところから選ばれており、「実生活・実社会におけるリアルなコミュニケーション英語」を問うものと言えるでしょう。音声を活用しながら、プレゼンテーションやディスカッションなどのアウトプットを通して、思考力・判断力・表現力を磨いていくことが必要です。

(J PREP 国内大学受験カリキュラム統括責任者:桂侑司)

多様な情報を解釈する力が必要

This year marks the fifth year since the introduction of the Common Test. While the style of the Common Test has become somewhat standardized, the Common Test continues to surprise candidates, students, and instructors. Examinees are expected to read a tremendous range of texts (blogs, articles, websites, pamphlets). In addition, candidates have to deal with subjects from many different fields. There is also a large variety of different graphs, charts, pictures, and other visuals.

(J PREP 国内大学受験カリキュラム 英語主任講師:Tom McCormack)

変更に振り回されない実力を身につけよう

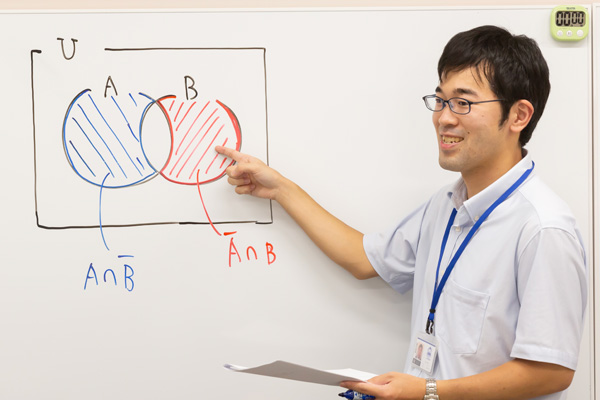

2021年度から導入された大学入試共通テストですが、教育課程の変更に伴い、2025年度から試験形式が大幅に変更になります。数学では大きく2つの変更点があります。

変更点①「数学Ⅰ,数学A」について、数学A「整数の性質」の削除に伴い、選択問題が廃止され全問必答。

変更点②「数学Ⅱ・数学B」に数学C「平面上の曲線と複素数平面」を追加した「数学Ⅱ,数学B,数学C」へ変更。選択問題が4題から3題を選択する形式になり、全部で5題解答します。文系で共通テストを利用する場合、実際は「数列」「統計的な推測」「ベクトル」のほぼ必答になります。それに伴い試験時間が60分→70分へ増加。

総括すると、どのような試験になるか試験前には予測するのが非常に難しいです。

(J PREP 国内大学受験カリキュラム 数学主任講師:那須 英和)

大学入試英語の先に

このような分析を踏まえて、私どもから生徒、保護者の皆さんに強調したいのは、次の事実です。

大学卒業後、研究、事業、臨床などの実務で要求される英語の実力に、四技能で到達するためには、

こうした基礎を形作り、知識を定着させるためのプロセスとして受験勉強を位置づけることが重要です。そのためには、レベル1から3までの基礎をおろそかにしない、特に毎週の文法ドリルを解き知識として定着させ、音声として表現できるように努力する、そのための練習を怠らないよう留意して指導していきます。

※入塾説明会または入塾希望者専用サイトにて詳細情報を公開しております。

- J PREPとはTOP |

- 代表挨拶 |

- 教育方針 |

- 英語の教育手法 |

- 学習サポート |

- データで見る難化する大学入試英語